Methodik

1. Ziel

Die vorliegende Dokumentation beschreibt das methodische Vorgehen und die Daten, die zur Erstellung des WärmeGuides verwendet werden.

2. Daten zum Gebäudebestand

Die Daten zum Wohngebäudebestand im Ausgangszustand werden der Regionaltabelle des Zensus 2022 entnommen.

Dies beinhaltet die folgenden Parameter:

Verteilung der Heizenergieträger für den primären Wärmeerzeuger

Verteilung der Baualtersklassen

Verteilung nach Größe des Gebäudes (Anzahl Wohneinheiten)

Verteilung nach Eigentümertypen

Anteil Gasetagenheizungen

Hinweis: Eine ausführlichere Erklärung zur Methodik hinter dem Zensus und den hier aufgeführten Variablen ist unter dem Punkt 9 Sozio-Ökonomischer Ist-Zustand zu finden.

3. Daten zu Energieverbräuchen im Ausgangszustand

Für die Abschätzung des Energieverbrauchs im Ausgangszustand werden Kennwerte für den spezifischen Energieverbrauch verschiedener Gebäudetypen genutzt und mit dem Bestand in der jeweiligen Kommune verschnitten. Dafür werden die Daten aus dem Heizspiegel verwendet.

4. Projektionen des Energieverbrauchs in die Zukunft

Basierend auf dem Energieverbrauch im Ausgangszustand wird der Energieverbrauch im durch das Bundesland vorgegebenen Zieljahr anhand folgender Methodik projiziert:

Die durchschnittliche Verbrauchsentwicklung wird spezifisch für verschiedene Gebäudetypen aus Zielszenarien, die mit dem Modell BSTar des Öko-Instituts gerechnet wurden, entnommen.

Auf Basis der Zusammensetzung des Gebäudebestands der jeweiligen Kommune wird der Verbrauch anhand der gebäudespezifischen Kennwerte berechnet.

Im letzten Schritt wird ein Faktor angewendet, der die Zu- bzw. Abwanderung von Einwohner*innen berücksichtigt. Dieser wird abgeleitet aus den Daten des Bund-Länder Demographie-Portals, wobei für die Kommunen jeweils der Wert der prozentualen Veränderung für den zugehörigen Landkreis angewendet wird.

5. Projektionen des Energieträgermixes in der Zukunft

Der Energieträgermix für Wohngebäude im bundeslandspezifischen Zieljahr orientiert sich insgesamt ebenfalls an Zielszenarien für den nationalen Gebäudebestand mit dem Model BSTar des Öko-Instituts. Diese werden verwendet, um die Gesamtanteile der jeweiligen Versorgungsoptionen abzuschätzen. Es ergeben sich dadurch folgende Verläufe (insgesamt auf nationaler Ebene):

Wärmenetz-Szenario (starker Ausbau): Insgesamt auf nationaler Ebene Anstieg der mit Wärmenetzen versorgten Wohneinheiten von ca. 6,5 Mio. auf ca. 13,5 Mio. Dies stellt einen Ansatz dar, der von einem starken Ausbau der netzgebundenen Versorgung ausgeht. Als Grundlage für die Verteilung werden die im sEEnergies-Projekt ( Flensburg, Halmstad and Aalborg Universities 2022) erstellten Geodaten für zukünftige Wärmenetzeignungsgebiete verwendet.

Wärmenetz-Szenario (moderater Ausbau): Die Kriterien für Gemeinden mit Wärmenetzpotenzial werden restriktiver gefasst. Die mit Wärmenetzen versorgten Wohneinheiten steigen von ca. 6,5 Mio. auf ca. 9,5 Mio. an. Die zugrunde liegenden Daten stammen erneut aus den Geodaten des sEEnergies-Projekts. Folgende Filter werden angewendet:

Das Wärmenetzpotenzial muss über 20 TJ liegen,

der modellierte Wärmebedarf über 18 TJ,

und die geschätzten Kosten für die Nutzung von Wärmenetzen müssen unter 10 € / GJ liegen.

Wärmepumpen: Wärmepumpen spielen in der dezentralen Versorgung eine herausragende Rolle und kommen sukzessive in denjenigen Gebieten zum Einsatz, in denen kein Wärmenetzausbau stattfindet und die Nachfrage nicht durch andere erneuerbare Technologien gedeckt wird. Dabei wird angenommen, dass bis zum bundeslandspezifischen Zieljahr alle Gebäude grundsätzlich mit Wärmepumpen versorgt werden können.

Biomasse: Weitgehend gleichbleibende Nutzung von Biomasse in der dezentralen Versorgung, leichter Rückgang in Kommunen mit hohem Wärmenetzpotenzial. Dies berücksichtigt das eingeschränkte Potenzial.

Stromdirektheizungen: Es wird angenommen, dass die derzeit verbauten Stromdirektheizungen bis zum Zieljahr sukzessive durch Wärmepumpen ersetzt werden.

Fossile Energieträger: Fossile Energieträger werden entsprechen der gesetzlichen Vorgaben im Zieljahr nicht mehr verwendet.

6. Potenziale für erneuerbare Wärmenetze

6.1 Methodik

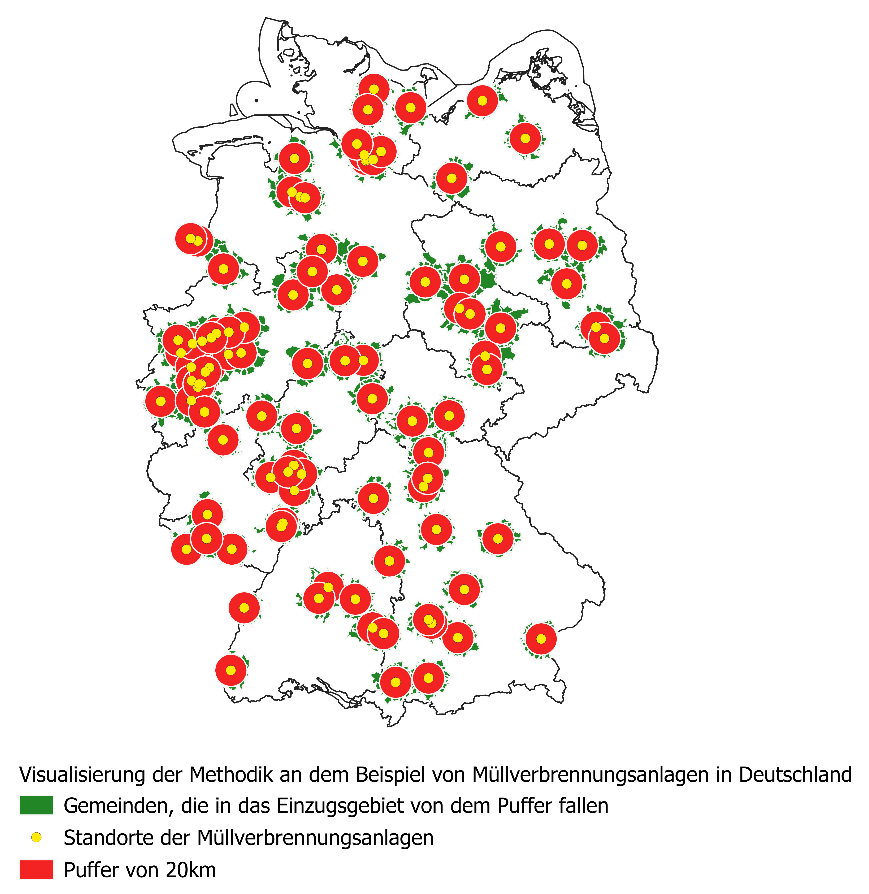

Die Potenziale für erneuerbare Wärmenetze wurden größtenteils auf Grundlage der Studie von Manz et al. (2024) mithilfe der Open-Source-Software QGIS analysiert. Dazu wurden die jeweiligen Potenzialkarten in QGIS geladen und mithilfe von Puffern um relevante Punktquellen ergänzt. Anschließend wurden alle Gemeinden identifiziert, deren Fläche von dem Pufferbereich berührt wird. Die Puffergröße variierte je nach Wärmequelle. Das Vorgehen ist im Beispiel der Müllverbrennungsanlagen (MVA) veranschaulicht: Die roten Punkte markieren die Standorte der MVA, während die Kreise mit 20 km-Radius deren Pufferzonen darstellen. Grün eingefärbt sind jene Gemeinden, die sich ganz oder teilweise innerhalb des Pufferbereichs befinden und denen somit ein potenzielles Abwärmepotenzial aus MVA zugewiesen wird.

Grundsätzlich ist zu beachten, dass die dargestellten Potenziale als Richtwerte zu verstehen sind und nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erheben. So wurden beispielsweise nur die größten Flüsse Deutschlands berücksichtigt – an anderen Standorten könnte jedoch gegebenenfalls nach Prüfung Flusswärme genutzt werden. Ebenso wäre der Einsatz von Großwärmepumpen in Meeresregionen denkbar. Auch die erfassten Abwärmestandorte stellen nur eine Momentaufnahme dar und können sich mit der Zeit verändern. Die aufgezeigten Potenziale sollen daher vor allem anregen, sich vertieft mit den lokalen Gegebenheiten auseinanderzusetzen.

6.2 Tiefengeothermie

Die verwendeten Geothermiedaten basieren auf Manz et al. (2024), die das technische Potenzial der tiefen Geothermie in Europa bewerten. Der Fokus liegt auf Ressourcen, die für Wärmenetze geeignet sind, da individuelle Heizsysteme in der Regel oberflächennahe Geothermie nutzen (Sandrock et al. 2020 [2018]). Das analysierte geothermische Potenzial in der Studie bezieht sich auf petrothermale und hydrothermale Ressourcen mit Temperaturen von 65 °C. Das hydrothermale Potenzial umfasst geothermische Wärme, die aus natürlich vorkommenden heißen Flüssigkeiten in unterirdischen Reservoirs in Tiefen zwischen 2.000 und 4.000 Metern gewonnen wird. Die meisten derzeit betriebenen Geothermiekraftwerke in Europa basieren auf hydrothermalen Systemen. Petrothermales Potenzial hingegen bezeichnet die Wärme, die in heißen, trockenen Gesteinsformationen gespeichert ist. Zur Wärmenutzung ist hier eine Wasserinjektion erforderlich, was diese Methode in der Regel teurer als hydrothermale Energie macht.

Im ersten Schritt werden die Kommunen danach klassifiziert, ob sie innerhalb von 15 km eines geothermischen Potenzials liegen. Im zweiten Schritt wird für diejenigen Gemeinden Kommunen mit Potenzial eine Spannbreite für die Nutzung von Geothermie in Wärmenetzen abgeschätzt. Aufgrund des grundsätzlich hohen technischen Potenzials von Geothermie, aber gleichzeitig bestehender Unsicherheiten hinsichtlich lokaler geologischer Voraussetzungen, Wirtschaftlichkeit und Genehmigungsprozesse, wird eine konservative Spannbreite von 10–50 % des Anteils in den Wärmenetzen angesetzt. Diese Annahme orientiert sich an den in der Literatur dargestellten Potenzialen und internen Praxiserfahrungen, ohne jedoch eine direkte Übernahme konkreter Werte darzustellen.

Hinweis: In diesem Tool werden nur hydrothermale Geothermie-Potenziale dargestellt.

6.3 Flusswärme

In Kombination mit großflächigen Wärmepumpen kann Umgebungswärme aus Oberflächengewässern zur Wärmenetzversorgung genutzt werden. Die technischen Daten stammen aus der Studie von Manz et al. (2024) und umfassen Flüsse mit einer durchschnittlichen Mindestdurchflussmenge von mindestens 20 m³/s in den Wintermonaten. Die Daten werden in folgende Kategorien eingeteilt:

Kleine Flüsse mit Durchflussraten zwischen 20 und 50 m³/s,

Mittlere Flüsse mit Durchflussraten zwischen 50 und 100 m³/s,

Große Flüsse mit Durchflussraten über 100 m³/s.

Anhand der oben beschriebenen Potenziale wird ausgewertet, für welche Kommunen ein Potenzial für Flusswärme innerhalb von 5 km vorhanden ist. Für diese Kommunen wird angenommen, dass ein Potenzial von 15–30 % der Wärmenetzversorgung erschlossen werden könnte. Diese Annahme orientiert sich an den Einschätzungen im Bericht von Seidel & Ostermann (2024) ohne jedoch direkt darauf zu basieren.

Hinweis: Flusswärmeenergieentnahme kann sich aber auch schon bei geringeren Durchflussraten lohnen. Eine Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit gilt es lokal zu prüfen.

6.4 Biomasse

Bei der Abschätzung der lokalen Biomasse-Potenziale wird berücksichtigt, dass das Gesamtpotenzial der verfügbaren nachhaltigen Biomasse begrenzt ist, und die Biomasse somit eine untergeordnete Rolle in den Wärmenetzen spielt. Es wird angenommen, dass die Gesamtnutzung von Biomasse innerhalb der Kommunen nicht zunimmt, so dass für Wärmenetze nur diejenige Biomasse zur Verfügung steht, die im Vergleich zum Status Quo in der Einzelgebäudeversorgung eingespart wird.

6.5 Solarthermie

Zur Abschätzung des Potenzials solarthermischer Einspeisung in bestehende Wärmenetze auf Gemeindeebene wird die Methodik aus der Studie des Hamburg Instituts (2020) herangezogen. Die Studie untersucht vier Szenarien zur Integration von Solarthermie, in denen die solaren Deckungsbeiträge entweder als fester Prozentsatz, abhängig von der Einwohnerzahl oder in Abhängigkeit von der Höhe der Wärmenetzeinspeisung definiert werden. Basierend auf dieser Herangehensweise wird in der aktuellen Abschätzung eine vereinfachte Bandbreite von 5 % bis 25 % solarer Deckung pro Gemeinde angenommen. Diese Bandbreite orientiert sich an den in der Studie dargestellten realistischen Einsatzmöglichkeiten:

25 % solare Deckung als Maximum – Diese Zahl wird insbesondere für kleinere Gemeinden mit tendenziell höherer Flächenverfügbarkeit und geringeren Einspeisemengen angesetzt, die somit bessere Voraussetzungen für eine stärkere Integration von Solarthermie bieten.

5 % solare Deckung als Minimum – Diese Zahl ist besonders relevant für größere Wärmenetze mit hohen Einspeisungen, bei denen Platzmangel und technische Einschränkungen die Umsetzung eines höheren solaren Anteils erschweren.

Die gewählte Bandbreite ermöglicht es, das Potenzial der Solarthermie unabhängig von den spezifischen lokalen Gegebenheiten realistisch einzuschätzen. Sie stellt die Spannweite dar, innerhalb derer sich die praktischen Umsetzungsoptionen für Solarthermie in den verschiedenen Gemeinden bewegen werden.

6.6 Industrielle Abwärme

Die industriellen Abwärmepotenziale stammen aus der Datenbank für Abwärme des Bundesamts für Energieeffizienz. Um die neue Abwärmedatenbank in QGIS zu integrieren, sind folgende Vorbereitungen erforderlich. Zunächst müssen die Daten georeferenziert werden, um eine korrekte räumliche Zuordnung sicherzustellen. Die Datenbank enthält Unternehmensinformationen mit genauen Standortangaben sowie die spezifische Energiemenge des jeweiligen Abwärmepotenzials. Erst werden die IEH-Potenziale derselben Firma an derselben Adresse aggregiert, um Dopplungen zu vermeiden. Anschließend werden nur Abwärme-Potenziale über 100.000 kWh/a berücksichtigt, da diese als relevant für Wärmenetze gelten. Da die industrielle Abwärme vorrangig für die Nutzung in Wärmenetzen vorgesehen ist, sind kleinere Potenziale für diese Analyse weniger bedeutend. Die verbleibenden Standorte werden mit einem Puffer von 20 km versehen und mit den Gemeinden verschnitten. Wie bereits erwähnt, verfügen einige Gemeinden über mehr als ein Abwärme-Potenzial, weshalb die Potenzialwerte summiert werden.

Es werden nur die Potenziale berücksichtigt, die

24h am Tag verfügbar sind

Vorhersehbar sind

Nicht mit „nicht nachrüstbar“ gekennzeichnet sind

Am Wochenende verfügbar sind

Pro Jahr mind. auf eine Wärmemenge von 100,000 kWh kommen

6.7 Abwasseranlagen

Der Standort und die technische Energiekapazität der Kläranlagen basieren auf der Studie von Manz et al. (2024). Diese Anlagen sind in Deutschland weit verbreitet und befinden sich typischerweise in der Nähe von Siedlungen, wo der kontinuierliche Zufluss von Abwasser und Niederschlägen eine stabile Temperatur zwischen 8 und 15 Grad Celsius aufrechterhält. In Kombination mit einer Wärmepumpe kann diese Energie effizient zur Beheizung von Infrastrukturen genutzt werden, die sich in einem Umkreis von bis zu 2 km befinden (Manz et al., 2024). Zudem wird das Potenzial von Abwasser aus Abwasserkanälen betrachtet (Fritz et al, 2018). Auf Grundlage der Überlegungen von Fritz et al. (2018) wird ein realisierbares Potenzial von etwa 10–15 % zur Deckung des Energiebedarfes in Wärmenetzen angenommen.

6.8 Wasserstoff

Da grüner Wasserstoff gemäß dem Wärmeplanungsgesetz als erneuerbare Energie gilt, wird er in diese Analyse einbezogen. Die Karte des Wasserstoff-Kernnetzes wurde intern vom Öko-Institut e. V. bereitgestellt. Um Gemeinden mit potenzieller Nutzung von Wasserstoff zu identifizieren, mussten sie zwei Bedingungen erfüllen:

Sie mussten innerhalb des 10 km-Puffers um das Wasserstoff-Kernnetz liegen (Braungardt et al. 2023) und

mindestens 50 % der Energieversorgung muss laut Zensus 2022 aus Gas bestehen.

6.9. Müllverbrennungsanlagen

Müllverbrennungsanlagen gewinnen Energie aus aufbereitetem Abfall, vor allem durch Kraft-Wärme-Kopplung. Standort und technische Kapazität der Müllverbrennungsanlagen basieren auf der Fraunhofer-Studie von Manz et al. (2024). Sobald so eine Anlage gebaut ist, besteht ein struktureller Anreiz, das Verbrennungsniveau beizubehalten, anstatt es zu senken. Die Anlagen benötigen für einen effizienten Betrieb hohe Temperaturen, die nur bei voller Auslastung erreicht werden können. Daher wird davon ausgegangen, dass die Menge verbrannten Abfalls bis 2050 konstant bleibt. Gemeinden, in deren Umkreis von 20 km sich eine Müllverbrennungsanlage befindet, wird ein entsprechendes Wärmepotenzial zugeschrieben.

6.10 Darstellung Wärmenetzbedarfe und Potenziale der Energieträger

Die hier dargestellten Bedarfe werden weiterhin mit den Potenzialen aus dem Wärmenetz-Szenario (starker Ausbau) verschnitten dargestellt. Es gilt der Grundsatz, dass Potentiale, die bei starkem Wärmenetz-Ausbau hebbar sind, auch in einem Szenario mit moderatem Ausbau realisiert werden können. Es werden die absoluten Maxima-Zahlen übernommen.

Ausnahme bildet hierbei die Solarthermie, da diese Energieerzeugungsart von der Größe des Netzes abhängig ist, sofern nicht größere Speicheranlagen zur Verfügung stehen. Für diese Wärmegewinnungsart wird im Modell deshalb ein Potential weiter relativ berechnet, da dieses bei kleinerem Wärmenetz auch geringer wird.

7. Wärmepumpeneffizienz

Der Anteil der Gebäude, die sich technisch für eine Wärmepumpe eignen wird anhand der Verteilung der Gebäudeeffizienzen abgeschätzt. Hierbei werden Gebäude mit Energieausweis A-C mit hoher Effizienz, D-E mit mittlerer Effizienz und bei Gebäuden mit F-H mit niedriger Effizienz für Wärmepumpen ausgewiesen. Die Abschätzung der Verteilung der Gebäude nach Effizienzklassen erfolgt anhand folgender Daten:

Die Verteilung der Energieausweise nach Baualtersklassen (gesamt im nationalen Bestand) wird anhand von Daten aus der DIBt-Datenbank bestimmt.

Die Verteilung der Effizienzklassen in der jeweiligen Kommune wird durch Verschneiden der Daten zum Baualter der Gebäude mit den nationalen Daten zur Verteilung der Effizienzklassen abgeschätzt.

Der dargestellte Ansatz kann nur eine grobe Einschätzung liefern, da keine regional aufgelösten Daten zum tatsächlichen Sanierungsstand zur Verfügung stehen.

8. Kommunale Besonderheiten

In der Info-Kachel der Kommune erscheinen unterschiedliche Tags, die auf Kommunale Besonderheiten hinweisen:

Hoher Gasanteil: Wird angezeigt, wenn der Erdgasanteil bei mindestens 60% liegt (somit höher als Bundesschnitt: 55,867%).

Hoher Wärmenetzanteil: Wird angezeigt, wenn der Wärmenetzanteil bei mindestens 20% liegt (somit höher als Bundesschnitt: 15,06%).

Hohe Wärmenetz-Energie Potenziale, z.B. Abwärme-Potenzial oder Geothermie-Potenzial: Wird angezeigt, wenn das jeweilige Potenzial mindestens 10 % der Wärmenetzleistung im Zukunftsszenario starker Ausbau ausmacht.

Good Practice Region: Wird angezeigt, wenn sich mehr als 10 Erfolgsprojekte für die Wärmewende im Radius von 200km um die Kommune befinden.

Viele grüne Wärmenetz-Potenziale: Wird angezeigt, wenn mindestens vier unterschiedliche grüne Potenziale für die Wärmenetzdekarbonisierung vorhanden sind.

Hohe Gebäudeeffizienz: Wird angezeigt, wenn über 90% der Gebäude eine gute oder mittlere Effizienz für die Wärmepumpennutzung aufweisen.

9. Sozio-ökonomischer Ist-Zustand

Die Grundlage für den sozio-ökonomischen Ist-Zustand und die Bildung der Personas bildet wie für den technischen Status quo im WärmeGuide der Zensus 2022. Ergänzend zu den Gebäudedaten stehen mikrogeografische Informationen zu Haushalten und Einwohnern zur Verfügung, darunter Angaben zu Haushaltstypen, Einkommensverteilungen und Altersstrukturen auf adressgenauer Ebene.

Der Datensatz stammt von infas360 und bildet die Grundlage für die Personas in der Energiewende des Sozial-Klimarats.

Die Daten umfassen eine Mischung aus amtlichen Registerdaten, direkt erhobenen Echtfalldaten sowie Schätzungen. Wo amtliche Registerdaten fehlen, werden verfügbare Datenquellen durch eigene Befragungen von infas360 ergänzt und mithilfe statistischer Verfahren auf die Grundgesamtheit hochgerechnet.

Am Beispiel der Einkommensdaten lässt sich das Vorgehen wie folgt illustrieren: Mehrere tausend Personen werden zu ihrem Einkommen und ihrer Adresse befragt. Auf Basis dieser Stichprobe werden Merkmale identifiziert, die das Einkommen statistisch signifikant erklären. Mit diesen Modellen werden die bekannten Einkommensdaten der Befragten auf die Gesamtheit der rund 40 Millionen Haushalte in Deutschland übertragen. Parallel erfolgt eine Validierung anhand weiterer externer Datensätze, um die Schätzgenauigkeit zu überprüfen

9.1 Energieträger der Heizung für die Personas

Um die Verteilung der Energieträger in Deutschland zu erfassen, greift infas360 auf Millionen Datensätze von Echtfällen zu Heizungstypen vom Immobilienportal Immoscout zurück. Dazu werden Daten des Zensus 2022, einer großangelegten alle 10 Jahre stattfindenden kleinräumigen statistischen Erhebung zu Einwohner:innenzahl, Haushaltsgröße und weiteren Daten, verwendet. Der Zensus arbeitet dabei mit Haushaltsbefragungen, Registerdaten und Hochrechnungen. Auf Basis dieser Datensätze wird ein Schätzmodell entwickelt, das die Wahrscheinlichkeit angibt, mit der Öl, Gas Fernwärme oder weitere Energieträger verwendet werden.

9.2 Eigentumsform pro Gebäude für die Personas

Um die vorherrschenden Eigentumsform pro Gebäude festzustellen, werden amtliche Gebäude- und Adressdaten erfasst. Mittels Haushaltsbefragungen und Registerdaten des Zensus 2022 kann den Gebäuden für lokale Raster (bis zu 100mx100m) eine Eigentumsform, wie z.B. Wohnungseigentümergemeinschaft, Privatperson oder Wohnungsunternehmen zugewiesen werden. Unklare Fälle werden geschätzt, um die Eigentumsform mit der höchsten Wahrscheinlichkeit zu erhalten.

9.3 Eigentümer:innenstruktur pro Gebäude für die Personas

Die Eigentumstruktur ergibt sich aus der Eigentumsform in Verbindung mit dem Gebäudetyp. Dafür wird zuerst zwischen Gebäudetypen Ein- und Zweifamilienhäusern und Mehrfamilienhäusern unterschieden. Die Haushaltsbefragungen und Erhebungen aus dem Zensus liefern Daten zur Eigentumsform in einem Siedlungsgebiet. Der jährlich stattfindende Mikrozensus gibt Informationen, in welchen Gebäudetypen welche Haushalte Mieter:innen oder Eigentümer:innen sind. So ergibt sich z.B. die Menge an Wohnungen in Mehrfamilienhäusern in einem Gebiet, die von Eigentümern bewohnt werden.

9.4 Äquivalenzeinkommen für die Personas

Zur Vergleichbarkeit verschiedener Haushalte dient das Nettoäquivalenzeinkommen als zentrale Einkommensgröße in der Persona-Analyse. Infas360 verfügt über einen durch Befragungen entwickelten und durch Schätzungen auf die Grundgesamt ausgedehnten adressscharfen Datensatz der monatlichen Kaufkraft pro Haushalt. Dieser Wert muss mit Hilfe der Haushaltszusammensetzung in das Nettoäquivalenzeinkommen umgerechnet werden.

Die Zusammensetzung der Haushalte hat Infas 360 auf Basis von eigenen stichprobenartigen Haushaltsbefragungen und Datenerhebungen (Mikrozensus 2021) ermittelt. Damit können dann Erwachsene (Faktor 1), Jugendliche (Faktor 0,5) und Kinder (Faktor 0,3) gewichtet werden, um ein Haushaltseinkommen einer Familie mit dem eines Einpersonenhaushalts vergleichen zu können. Das sich ergebende Äquivalenzeinkommen wurde anschließend angepasst an den regionalen Einkommensmedian (NUTS-II) und an das bundesweite durchschnittliche Jahres-Äquivalenzeinkommen. Es ergeben sich in 500er bis 1000er Schritten Einkommensklassen von unter 1000 Euro bis über 4000 Euro Nettoäquivalenzeinkommen.

9.5 Baujahresklassen für die Personas

Zur Ermittlung des Gebäude-Baujahresklassen greift infas360 auf 3,4 Mio. echter Baualterswerte bestehender Immobilien von Immoscout24 zurück. Diese Werte werden als Grundlage verwendet, um Schätzungen der Baualtersklasse vorzunehmen. Handelt es sich bei einem Echtfall beispielsweise um ein Reihenhaus, wird für die Gebäude in der gleichen Baureihe das gleiche Baujahr angenommen. Abgeglichen werden die Ergebnisse der Schätzungen mit den Altersklassen, die statistische Zensus-Erhebung 2022 gebietsweise ermittelt hat. So ergeben sich in Klassen von 10 Jahren Werte vom Baujahr 1919 bis 2010 und später.

Detaillierte Literaturhinweise

Flensburg, Halmstad and Aalborg Universities (2022). UA Future DH Potentials | sEEnergies Open Data

Manz, Pia; Billerbeck, Anna; Kök, Ali; Fallahnejad, Mostafa; Fleiter, Tobias; Kanzel, Lukas; Braungardt, Sibylle; Eichhammer, Wolfgang: Spatial Analysis of renewable and excess heat potentials for climate-neutral district heating in Europe 2024. 10.1016/j.renene.2024.120111Datenverfügbarkeit: Fordatis - Forschungsdaten-Repositorium der Fraunhofer-Gesellschaft

Sandrock, M., Maaß, C., Weisleder, S., Westholm, H., Schulz, W., HIC Hamburg Institut Consulting GmbH, Löschan, G., Baisch, C., Kreuter, H., Reyer, D., GeoThermal Engineering GmbH, Mangold, D., Riegger, M., Köhler, C. & Solites Steinbeis Forschungsinstitut für solare und zukunftsfähige thermische Energiesysteme. (2020). Kommunaler Klimaschutz durch Verbesserung der Effizienz in der Fernwärmeversorgung mittels Nutzung von Niedertemperaturwärmequellen am Beispiel tiefengeothermischer Ressourcen. In Umweltforschungsplan des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit. Umweltbundesamt. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/5750/publikationen/2020_10_21_climate_change_31_2020_kommunaler_klimaschutz_durch_verbesserung_der_effizienz_anhang_1.pdf (Ursprünglich veröffentlicht 2018)

Seidel, C., Ostermann, L. & Technische Universität Braunschweig. (2024). Grüne Nah- und Fernwärme aus Fließgewässern: Untersuchung für die 80 Großstädte in Deutschland (Von Energieforschungszentrum Niedersachsen (EFZN) & Institut für Statik und Dynamik) [Report]. Institut für Statik und Dynamik. https://www.efzn.de/fileadmin/Sites/EFZN/Documents/efzn-Foerderung_2022-23/2024-12-Abschlussbericht-Hydro2HEAT.pdf

Solare Wärmenetze für Baden-Württemberg Grundlagen, Potenziale, Strategien (2020) im Auftrag des Umweltministeriums Baden-Württemberg. 150622_SolnetBW_Broschüre_A4_Bf.pdf

Bdew. (2021). Wärmewende. https://www.bdew.de/presse/pressemappen/waermewende (2025). Plattform für Abwärme. BfEE - Plattform für Abwärme

Fritz, S., Pehnt, M. & ifeu. (2018). Kommunale Abwässer als Potenzial für die Wärmewende? - Kurzstudie -. https://www.ifeu.de/fileadmin/uploads/ifeu-bmu_Abwaermepotenzial_Abwasser_final_update.pdf

Braungardt, S., Bürger, V., Steinbach, J., & Popovski, E. (2023). Abschätzung der Minderungswirkung der 65%-Anforderung im GEG-Entwurf. https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/Quantifizierung_GEG.pdf